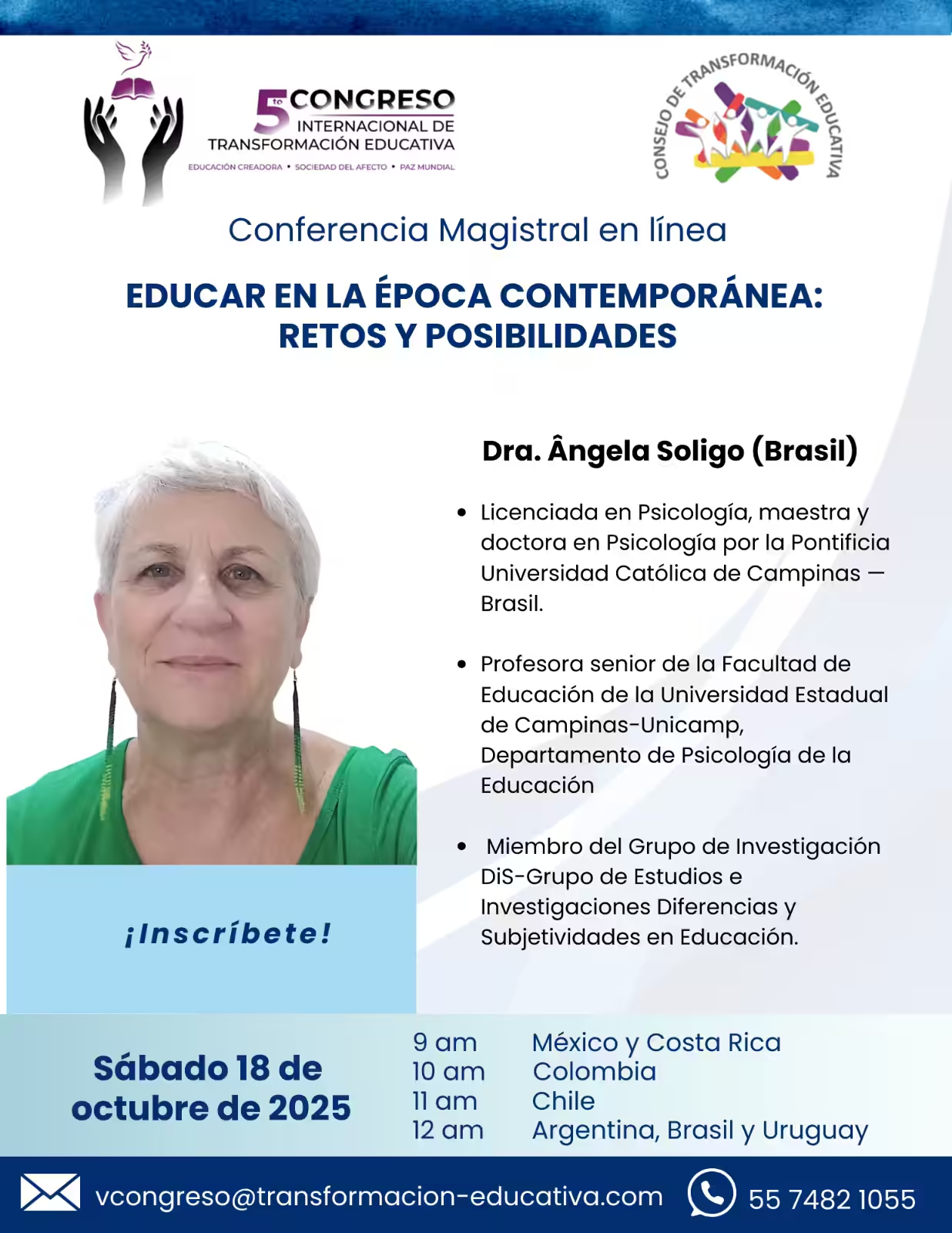

Licenciada en Psicología, maestra y doctora en Psicología por la Pontificia Universidad Católica de Campinas — Brasil. Profesora senior de la Facultad de Educación de la Universidad Estadual de Campinas-Unicamp, Departamento de Psicología de la Educación, Miembro del Grupo de Investigación DiS-Grupo de Estudios e Investigaciones Diferencias y Subjetividades en Educación: estudios sordos, racismo, género e infancia. Vicepresidente de la ABEP-Asociación Brasileña de Enseñanza de Psicología; expresidente de ALFEPSI-Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza en Psicología. Miembro del Consejo de Honor de ALFEPSI. Tiene experiencia de investigación y docencia en las áreas de Psicología y Educación, trabajando principalmente en los siguientes temas: representaciones sociales, relaciones raciales y de género, formación en psicología, formación docente y escuela. Actualmente se dedica al estudio de la Psicología Africana. En 2012 recibió el Premio de Reconocimiento Docente a la Dedicación a la Docencia de Grado, otorgado por la Universidad Estadual de Campinas; en 2015 recibió la Medalla Fuerza de la Raza, por sus aportes a la educación para las relaciones étnico-raciales; en 2017 recibió el diploma al Mérito Darci Ribeiro, otorgado por el Ayuntamiento de Campinas, por sus aportes a la educación en el municipio de Campinas. En 2018 fue homenajeada por la FENPB-Fórum de las Entidades Nacionales de la Psicología Brasilenã, por sus aportes a la Psicología; en 2023 recibió la Medalla ALFEPSI, otorgada por la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, por sus aportes al desarrollo de la Psicología Latinoamericana.

Participación en el congreso

Educar en la época contemporánea: retos y posibilidades

Vivimos en una época en la que la vida carece de valor. Nos guían el mercado, el productivismo, la meritocracia y los dogmas del capitalismo que nos deshumanizan y nos reducen a personas-máquinas. En todo el mundo, hemos presenciado las diversas capas de violencia que han marcado nuestras vidas: guerras, masacres, genocidios, hambre, feminicidios, racismo, sexismo y LGBTfobia, que resuenan en las microviolencias cotidianas dentro y desde las escuelas. En nuestros países latinoamericanos, las escuelas reproducen un modelo competitivo y productivista que aliena a docentes y estudiantes. Un profesorado sobrecargado, limitado por evaluaciones externas, reproduce simultáneamente el conocimiento estadounidense y europeo occidental, que nos mira desde una perspectiva extranjera, y forma niños y jóvenes que encarnan la admiración por el conocimiento del opresor y el desprecio por nuestras culturas y conocimientos. Es en este contexto que se produce la violencia que observamos en las escuelas: en los currículos y las prácticas, en las relaciones docente- alumnos y en las relaciones entre pares. Si los ataques y la violencia extrema nos movilizan, las microviolencias cotidianas se nos escapan. Bajo el concepto de bullying, tratamos los fenómenos sociales y colectivos como disposiciones individuales, abordando lo aparente, sin abordar las raíces de los problemas y la relación entre el prejuicio y la violencia. Pensar en la educación más allá de lo establecido nos desafía a buscar otros caminos: la descolonización del conocimiento; una educación que promueva la reflexión crítica, la desnaturalización y la confrontación de los prejuicios; la producción colectiva de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje; la cooperación y el diálogo como principios. Como nos enseña Paulo Freire, si la educación no cambia el mundo, el mundo tampoco cambiará sin la educación,

Palabras-clave: Educación, violencia, prejuicio